Del color sandía

Por Amanda González Alarcón

Y se enciende la llama del aromo

sin temor al viento, sin envidia del sol.

– El aromo, Jorge Teillier

¿Qué hace a un lugar? ¿Son sus cerros, su gente, su vegetación, la planicie? Me he preguntado eso desde que volví a vivir a Santiago, Chile. Trato de distinguir sus colores: verde profundo, gris claro y oscuro, amarillo. Cuando vivía en Barcelona, viajé al País Vasco una semana, y me encontré con una tierra que se parecía a la mía, por el olor de la tierra, por el agua clara y fría, por el sonido de los árboles, altos robustos; por la paleta, distinta a la del Mediterráneo de color blanco, naranja y verde claro: esta era verde profundo, gris claro y oscuro, y amarillo.

Esa era mi idea de mi tierra natal: cerros altos, montañas por detrás, pasto y árboles lozanos que dan a creer abundancia de agua. Eso fue lo que quedó en el imaginario de una niña santiaguina que su lugar favorito era al sur, a 800 km de Santiago, y que el amor tiene el color de esos bosques agujereados por lagos. Si vuelvo a mirar mi ciudad, noto los parches de pasto quemado en los parques, los cerros cafés de arbustos bajos, el río que corre con harto barullo desde arriba del cerro y poca agua. Noto los peumos, algarrobos y quillayes, árboles de hoja gruesa para retener el agua y que no se evapore. No solo es que Chile atraviesa una mega sequía desde el 2010, si no que la zona central siempre fue así, templado cálido, de veranos calientes y secos e inviernos lluviosos. Esa es la razón por la que Chile alberga la mayor migración palestina, con más de 500 mil descendientes que originalmente se asentaron en la zona central. La tierra árida, rodeada de cordilleras, recordaba a su tierra natal, que también se rehidrata con cada invierno y entrega sandías y damascos.

En los últimos años, la sandía se ha vuelto un símbolo de resistencia para el pueblo palestino, debido a la censura de la bandera en los medios digitales. Para poder sortearlos, al hablar de Palestina, han recurrido a un fruto que abunda por allá y que lleva sus colores: el rojo de la pulpa, el negro de las pepas, y el verde y blanco de la cáscara. El símbolo tiene un origen poco preciso: se decía que, tras prohibirse el uso de la bandera palestina en Israel después de la guerra de 1967, unos estudiantes que llevaban trozos de sandía fueron arrestados, aunque no hay registro del suceso. Otra versión cuenta que, en la exposición de los artistas palestinos Sliman Mansour, Issam Badlr y Nabil Anani, que tuvo lugar en Ramala en 1980, fue clausurada a las pocas horas por ejército israelí, citando la prohibición de la bandera, así como sus colores. Badlr respondió entonces, “¿y si hiciese una flor roja, verde, negra y blanca?”, a lo que el soldado israelí replicó, “sería confiscada. Incluso si pintasen una sandía, sería confiscada también”.

Aunque las historias no sean claras, e incluso algunas resultan casi míticas, el significado cobró fuerza en el advento de las redes sociales. Algunos artistas recogieron el símbolo para representar la lucha palestina en sus obras, y las imágenes de trozos de sandías recorrieron el internet, y es hoy parte de un lenguaje simbólico para saltear controles de acceso informativo.

Por otro lado, el olivo sí ha sido un símbolo que, más que tener que ver con una bandera, se vincula a una territorialidad. Es en las tierras que ocupaba Palestina donde se encuentran los olivos más antiguos del mundo, que se remontan en cinco mil años, y que han atestiguado generación tras generación. La cosecha se hace entre septiembre y octubre, momento en que nadie se relaja en casa y todos se reúnen a recoger las olivas del árbol, en un sentimiento llamado Al-Ouna*: el hacer las cosas juntos, el asegurarse de que a nadie le falte nada. Es el árbol que, por muchas generaciones, les ha dado vida y que ha sido su vínculo con su territorio, su tierra, su trabajo diario y comunitario. Son las raíces lo que los ancla a la tierra, los frutos lo que los sustentan, y más tarde, el olor de la quema de olivos por parte de fuerzas israelitas como parte del desplazamiento del pueblo palestino, el recuerdo de un desalojo continuo. Es eso lo que ha vuelto el olivo su símbolo de pertenencia y resistencia, y su identidad.

En este artículo, Naomi Klein cuenta cómo, viniendo de una familia judía, en cada ocasión importante (nacimientos y muertes, día de la madre, bar mitzvahs), en su comunidad, se donaba al Fondo Nacional Judío un árbol en el nombre de la persona conmemorada. No fue hasta la adultez que se dio cuenta que se trataba de un aporte a una plantación sistemática de árboles que refuerza el desplazamiento palestino, donde olivos y pistachos son reemplazados por pinos y eucaliptos. El FNJ ha plantado más de 250 millones de árboles desde 1901, parte de una agenda de volver el desierto verde. Es el propietario privado más grande de Israel y se niega a arrendar o vender tierra a no judíos.

Manifestación palestina por la paz. Cisjordania - Ramallah 1991.

Así, se evidencia cómo el territorio no es solamente una demarcación en un mapa, y que muchas veces la delimitación misma depende de su paisaje, sus elementos, su identidad. El cambio de quienes viven allí, más allá de la presencia humana, también modifica el significado de ese territorio. Esta forma de desplazamiento, en la que se usa mecanismos verdes y ecológicos, no es nueva ni propia de Israel, si no que también sucede en otros lugares del mundo, donde la conservación limita el acceso para pueblos nativos de esas zonas como parte de una agenda verde. Ha sucedido a través de América con los parques nacionales, donde no se permite vivir y se autoriza el despojo de tierras a través de un mecanismo aparentemente beneficioso. Así ha pasado en la Amazonía, en Uganda, en Chile mismo, al sur.

Mi imagen de Chile, aquella alimentada por lo frondoso de los bosques sureños, es también parte de la imagen construida del país para el exterior. A finales del s. XIX e inicios del s. XX, muchos inmigrantes europeos llegaron a nuestros puertos en busca de nuevas oportunidades. Varios de ellos habían pasado primero por Buenos Aires, pero al encontrarse con planicies, sin las montañas que siempre habían conocido, suizos y alemanes cruzaron la cordillera para asentarse aquí, un país que es 60 por ciento montaña. El clima y el paisaje les recordaba a las tierras que habían dejado atrás. Se asentaron en el sur, entre volcanes, bosques y lagos. En ese tiempo, el gobierno chileno daba en arriendo terrenos para ser explotados por nacionales y extranjeros, varias veces priorizando a los segundos. La condición era poblar. Sin embargo, frecuentemente, prefirieron utilizar el terreno para producir, como sucedió en la Patagonia, donde kilómetros de pampa en manos de la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, de dueños ingleses, se utilizaba para ganadería y no para habitar, lo que concentró las poblaciones en ciertos puntos que dependían totalmente de esas empresas, y que una vez que se iban, quedaban casi desiertas, lo que dejó varios pueblos fantasmas en el Chile actual. Así fue en Puerto Toro, en Tierra del Fuego, que se asentó en la fiebre del oro, y una vez que el oro se acabó, dejó de ser importante. Hoy viven 36 personas allí y el acceso es muy limitado. Además, estas industrias tienen una gran mancha de sangre, y es que para poder desarrollarse, exterminaron a los pueblos que ya habitaban allí, como es el caso de los selknam, de quienes acusaban robar ovejas cuando los guanacos, su usual presa, habían sido desplazados de las costas para la ganadería. Sin acceso a su alimento usual, recurrían a cazar ovejas, lo que daba razón a los terratenientes de matarlos en el acto o acusarlos de hurto.

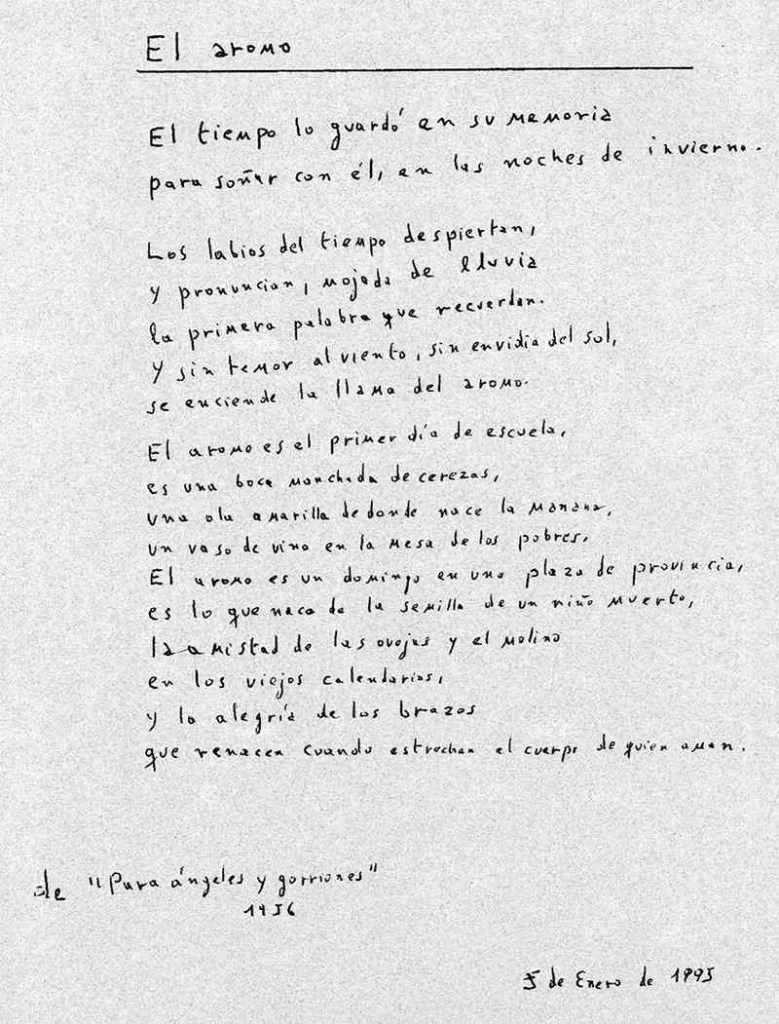

Entre el sur y la zona centro-sur se asentó la industria maderera. Los árboles nativos –que necesitan de menos agua y crecen más lento–, fueron reemplazados por aquellos de crecimiento acelerado, para beneficiar la producción. Es curioso porque, muchas veces, cuando pensaba en Chile, me imaginaba los aromos y los eucaliptos, árboles tremendos que decoran y aromatizan por todas partes, y de recoger sus ramas para prender las chimeneas en la playa. Fue más tarde que me enteré que ambos son especies invasivas, y que el poema de Jorge Teillier, El aromo, cambia su significado y la ternura que me evocaba. Teillier siempre ha sido, para mí, un poeta que me marca el camino de vuelta a casa. Era denominado un poeta lárico –de lar, “hogar”–, dado a que se dedicaba a describir las historias y el imaginario local. Los trenes, los pueblos, el bosque, los niños, los viejos, los aromos. El saber que el aromo no fue siempre de aquí, y que interrumpe el crecimiento de los árboles endémicos que se acomodan bien a este suelo, entinta la ternura que siempre me ha evocado, de agridulce. Es también el árbol que estaba en el patio de mi colegio, que llovía amarillo cuando pasaba el viento y trataba de agarrar sus luciérnagas de flor. El árbol con el que, me cuenta mi mamá, mi abuela anunciaba la proximidad de la primavera cuando florecía.

Manuscrito original de El aromo (1956), Jorge Teillier. Fundación Iberoamericana de Artes, Letras y Ciencia.

No es que el aromo no sea parte de Chile, pero sí lo es de una historia más compleja, donde se ha vuelto más el imaginario que los propios peumos y coigües, donde tiene una historia de beneficio económico que muchas veces, junto al pino y el eucalipto, facilita la posibilidad de incendios forestales, una preocupación cada vez más candente debido a la crisis climática y el incremento de temperatura anual. Que el esfuerzo de poner pasto en lugar de colas de zorro a través de Santiago, una zona con una severa sequía, tiene un significado colonial todavía presente, donde Chile quiere ser ese clima europeo que los suizos, alemanes e ingleses buscaban al llegar aquí. De los plátanos orientales que están por todas partes en la ciudad, que causan alergias en esta época del año, para parecerse a Madrid. De que en general no aparezca mucho el desierto chileno, si no es Atacama, para ser parte del imaginario del paisaje del país. Sus frutos, sus colores –cálidos, brillantes por los minerales que contiene la tierra–, no son parte de la imagen que se construye. Se parece demasiado a lo que el proyecto colonial no se quiere parecer. No es muy blanco: sí muy indígena, sí muy árabe.

En un tiempo en que la crisis climática apremia, pensar en lo que hace a un territorio, a una identidad y la posibilidad de quienes lo habiten se vuelve vital. El mundo se calienta y pronto ciertas zonas se volverán invivibles o se hundirán, lo que obliga al desplazamiento en busca de tierras donde asentarse, algo que solo crecerá. Como menciona Klein en su artículo, “en otras palabras, si no exigimos un cambio radical, nos dirigimos hacia un mundo entero de gente buscando un hogar que ha dejado de existir”, en busca de otro que se parezca, en la posibilidad de pertenecer en otras lugares con los mismos colores. Es inviable pensar en el futuro sin este movimiento. Vemos matanzas y genocidios a lo lejos, pensando que no nos tocarán, pero nuestro paisaje no es único y se puede adoptar, así como tendremos que adoptar otros.

Lo que siempre me conectó con Chile fue la sandía, la cereza y el damasco, mis frutas favoritas desde chica. Son la alegría estival y tienen sentido: no necesitan de mucho para darse y son deliciosas. De la sandía, originaria del sur de África y muy dada en el Medio Oriente, tenemos nuestra propia variedad, con cáscara casi lisa y con menos pepas, dulce, fresca, rica, de Paine. No se encuentra tanto como la variedad más dominante, pero está en ferias y carreteras por montones en los meses de calor. Eso me recuerda a mi tierra, y las posibilidades de que otras tierras sean las propias, mientras me encuentre mis frutas y colores, distintos a los que pensé que eran, ahora de color naranja, café amarillento, café grisáceo, verde y sandía, también.

*La prevalencia del al-ouna, la ayuda informal y asistencia comunitaria, se ha ido reduciendo en las últimas décadas debido a la incorporación a la economía neoliberal tras los acuerdos de Oslo.

Referencias:https://www.dalia.ps/content/neoliberal-economics-we-had-al-ounahttps://positionspolitics.org/episteme-1-1-1klein/https://www.middleeasteye.net/discover/palestine-plants-symbolic-meaningshttps://time.com/6326312/watermelon-palestinian-symbol-solidarity/https://www.wordsofsolidarity.com/newest-posts/palestine-and-her-olive-tree