El futuro está en las manos: la falsa pluralidad de la IA

Por Amanda González Alarcón

La atención es el principio de la devoción.

– Mary Oliver

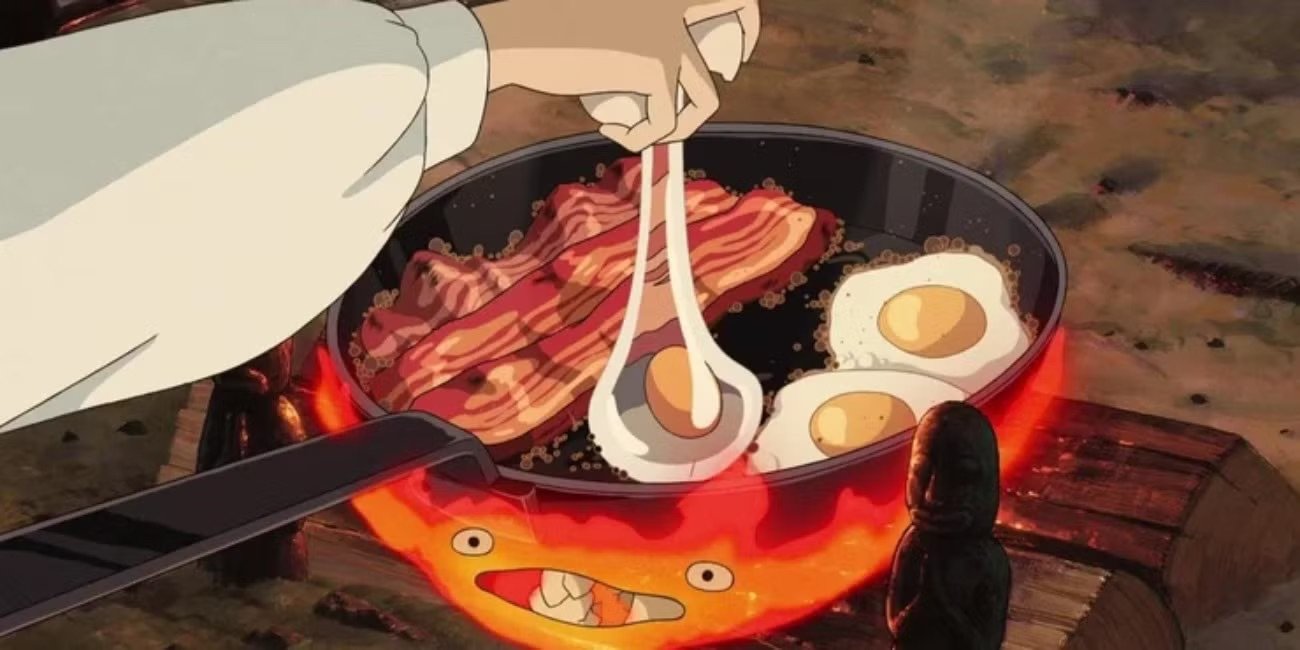

En los días pasados, las redes sociales se llenaron de imágenes generadas por inteligencia artificial al estilo de Studio Ghibli, la productora liderada por Hayao Miyazaki, cuyas películas encuentran siempre la forma de robarnos el corazón. De ahí vino un revuelo, ¿qué pasa con la autoría, con la minuciosidad con la que han desarrollado su onírico estilo? ¿Qué pasa con el agua que evapora con cada una de sus imágenes? ¿A quién se le incrimina su huella, a OpenAI o a la persona que la solicita?

En lo personal, no uso (casi) Chat GPT. Con “casi” me refiero a que alguna vez le he pedido que me recorte un texto al estar quemadisima, pero nada más. Con eso no pretendo alegar una superioridad moral, y si se lee de esa forma, tiene más que ver con el medio y nuestra forma de derivar conclusiones. Y eso es justamente lo que me preocupa.

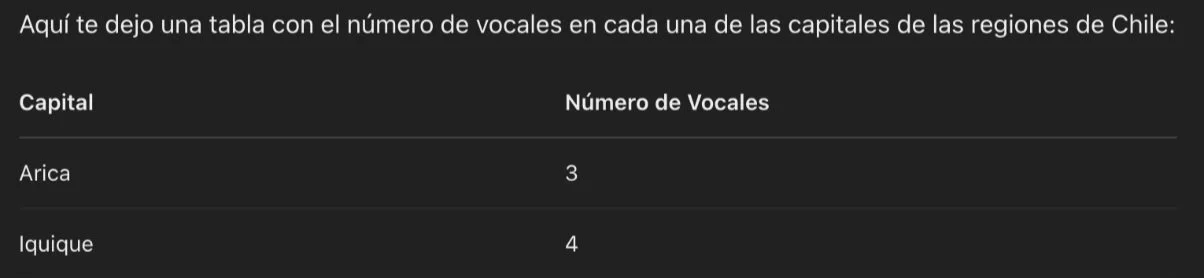

La IA –y nuestra forma de usar IA, la masificada– promete una falsa pluralidad. Es verdad que, al pedir algo, arroja un sinfín de posibilidades. Hay quienes la utilizan de terapia, incluso (por qué darle datos personales vitales a una computadora que se dedica a recabar datos con fines de lucro, no lo sé), o de consejera. Le pedimos que nos dé información pero no cuestionamos el resultado, a pesar de que en ocasiones es incapaz de nombrar o enumerar cosas simples.

Iquique tiene cinco vocales. Se tiende a equivocar con este tipo de datos, y si bien son menores, muestran vulnerabilidades en el procesamiento que no cuestionamos. Al mostrarle esto a mi prima, que tiene la versión pagada de Chat GPT 4.5, me señaló cómo la calidad de las respuestas es mejor al pagar, empujando a obtener una membresía, lo que también supone su propio peligro. Gary Marcus habla más de esto en su newsletter, Marcus AI.

En este sinfín de réplicas, que también toman distintas formas, dependiendo de la plataforma (visuales, audiovisuales, auditivas), aparece un problema: el espejismo de ser más de lo que realmente es, un mero sistema de computación.

Felecia Davis, diseñadora e investigadora, se dedica a estudiar la conjunción entre diseño, computación y textiles. En ello, argumenta que el computar es anterior a la computación misma; que aparece en el tejido de mantos y en el trenzado del cabello. Piensa la computación de forma expandida, donde vemos la manera en que usamos tanto nuestros sentidos como nuestro cerebros, así como la manera en que nuestras experiencias vitales quedan cableadas en nosotros, dándole forma a cómo hacemos sentido del mundo.

Detalle de "Système de la Mécanique à la Jacquard", un libro del maestro tejedor francés del siglo XIX. Imagen de Cooper Hewitt, Museo de Diseño Smithsonian, a través de Creative Commons 0.

“La computación es algo mucho más amplio, que tiene que ver literalmente con cómo vemos y entendemos el mundo, y luego, por supuesto, con cómo lo comunicamos a otras personas. Quizás el lenguaje fue el primer sistema informático, ¿verdad? Podemos pensar en eso como una forma de entenderlo, sin la computadora”. (Davis, 2022)

En la edición número dos de la revista Tokidoki Hyakushō, el primer texto, Hyakushō y la lógica del mito, Aoki Shimpei se refiere a los cambios vitales mediados por la mercantilización, donde a partir de la transición a una sociedad mayoritariamente asalariada, creemos que solo las cosas que pueden ser mercantilizadas son valiosas:

“Esencialmente, hay una parte de los seres humanos que puede ser mercantilizada, como el trabajo, y una parte que no puede serlo, como los sentidos. (…) Una sociedad en la que la mayoría de las personas empleadas se han convertido en ‘asalariados’ en busca de estabilidad se ha convertido en una sociedad orientada a la mercancía. Para convertirse en hyakushō, es primordial restaurar el principio premoderno de lo ‘hecho a mano’, que no se basa en las mercancías”.

En lo que sigue del texto, se refiere a lo que el erudito religioso Shinichi Nakazawa en La filosofía más antigua de la humanidad, donde explica la lógica del mito, donde la lógica racional se subvierte y los humanos y animales pueden cambiar por metamorfosis o invertir sus funciones. Y, además, “los mitos utilizan la ‘lógica de los sentidos’, (…) que se basa en sensaciones concretas como ver, oír, oler, saborear y sentir algo suave o pegajoso en la piel”.

Quizá ese sea el problema en la vía rápida de la IA. En ese comunicar a través de imágenes transformadas al estilo del Estudio Ghibli, esperamos encontrar un mundo lleno, y nos enfrentamos a una imagen inerte. Caras con pocos rasgos, paisajes cuyas líneas son suavizadas, pierden lo que les caracteriza, su aura. En El viaje de Chihiro, de las más conocidas del estudio, preparan baños calientes para espíritus. Los personajes son espeluznantes y enternecedores, y los espacios nos desconciertan y nos hacen soñar, a través de ríos que corren a través de la espera o un tren urbano que conecta el mundo cotidiano y el espiritual; el burbujeo del agua caliente, el peso de los fideos al ser levantados del plato, la mugre resbalando y llenando los pasillos, todo lo que atiende a una cosa fundamental para conectar: los sentidos.

Cada uno de nosotros es un cúmulo múltiple de experiencias, enrevesadas en sensaciones que hacen que percibamos el mundo de una u otra manera, cosa que nos une y distancia de él, y nos hace capaces de traducir lo que vemos. El apuro con que Ashitaka se desliza barranca abajo para atender a San, en la Princesa Mononoke, y los saltos con que Yakul le sigue son, si bien fantásticos, arrastrados en el peso de la realidad, lo que nos permite volar con ellos. La atención al detalle que Ghibli presta cuando un personaje se enfrenta tanto a lo más grandioso como a lo más cotidiano, se hace en servicio de apelar justamente a las sensaciones que resguardamos en nuestros cuerpos, que llaman a nuestras memorias y nos conectan con el tiempo y el mundo, los que son, a su vez, enormemente múltiples.

En este video, Isao Takahata, cofundador de Estudio Ghibli, estudia el corte de un melón para que se vea realista.

“Cuando hablas de prácticas tradicionales como la producción textil o el trenzado de cabello africano, hay un inmenso conocimiento arraigado en ellos. Esto no es necesariamente considerado como computación, aunque yo diría que lo es. Este conocimiento no siempre ha sido visto como útil, pero podría serlo, inmensamente. En tejer, se puede hablar de las formas en que gente se reunió y cooperó en hacer un patrón matemático para crear algo”. (Davis, 2022)

Para mí, ese es el peligro o la pérdida. Un mundo traducido de una forma unívoca no es un mundo vivible. El problema no es la IA en sí, si no que es una herramienta más. El problema está en aceptarla como un lenguaje único bajo la ilusión de lo múltiple, y perder lo que se crea con los sentidos y las manos, lo que nos conecta al mundo. O como decía Hildegard von Bingen, “no podemos vivir en un mundo que no es el nuestro, interpretado para nosotros por otros. Un mundo interpretado no es un hogar”.

DAVIS , FELICIA (2022). Computing without computers, Achleague. https://archleague.org/article/computing-without-computers/SHIMPEI, AOKI (2024). Hyakushō y la lógica del mito, Tokidoki Hyakushō no.2